Mi piace, fra le immagini luhaniane, quella dei servomeccanismi, non so se perché meno enfatizzata rispetto ad altre; ma certo perché vicina alla vita concreta: nessuna dichiarazione di principio, nessuna astratta alienazione; dire quello che accade per dire quello che è.

Noi, in fondo, che cosa siamo chiamati a fare fondamentalmente oggi se non a controllare che tutto funzioni e dunque a curare gli strumenti e il loro funzionamento? Il che è vero, perché il mondo va così, perché macchine e dispositivi sono molti e la mente nel loro impiego tende ad affinarsi, in una cura ineludibile. Di qui la teoria dei servomeccanismi, entrare nella filosofia vivente delle macchine.

Ovvero - e credo di riprendere in questo la teoria marxiana dell'operaio organo cosciente dell'automa, ovvero dell'accessorietà del "lavoro vivo" rispetto a quello "oggettivato" - io vedo uomini 'liberi' che nelle loro azioni sono realiter servomeccanismi; vedo persone colte che sono indotte a comportarsi come servomeccanismi; democrazie partecipative costruite nella migliore delle possibilità su elettori liberi di essere... servomeccanismi, ecc. Uomini che umanizzandoli nell'azione e cioè nell'uso si riflettono nei meccanismi che hanno umanizzato e che in questo per sempre più tempo, sempre di più, divengono parte preziosa di ciò che adoperano, laddove la praesumptio inconfessata è che la macchina non possa controllare sé stessa. Ovvero, per un principio di pervasività: il controllo dei meccanismi, ciò che contraddistingue un'epoca di macchine, può essere solo meccanismo di controllo (un mondo peraltro in cui non può sorprendere se la libertà stia nelle funzioni che si condividono col mondo animale).

Io uso dunque controllo; e anche: io controllo dunque uso, io che controllo alla fine sono controllato, monitorato: intorno a questi motti viene a ruotare un po' tutto, segnatamente ogni pretesa.

L'elettronica libera la scrittura, dice la dottrina; mai la scrittura era stata forse così "libera". Ma tanto più è emancipata la scrittura, tanto più è liberato nella rete il voto politico o amministrativo o un qualsiasi bisogno o che altro, nella sua possibilità tecnica, tanto più non si può non essere connessi e si usano dispositivi in tal senso, tanto più emerge una forma di alienazione: la realtà del controllo la si ha proprio nell'uso della libertà; ma senza mai dimenticare che la libertà ne è l'oggetto. E qui non v'è filosofia del control panel che tenga: che cosa significa alla fine lasciar fare a dispositivi di controllo ma dovere attivarsi affinché ciò avvenga? Se la teoria è vera, allora non so se ne sia più sconfessata che tradotta la dottrina dell'alienazione. Difficile ritenere che il servomeccanismo sia semplicemente 'servo'.

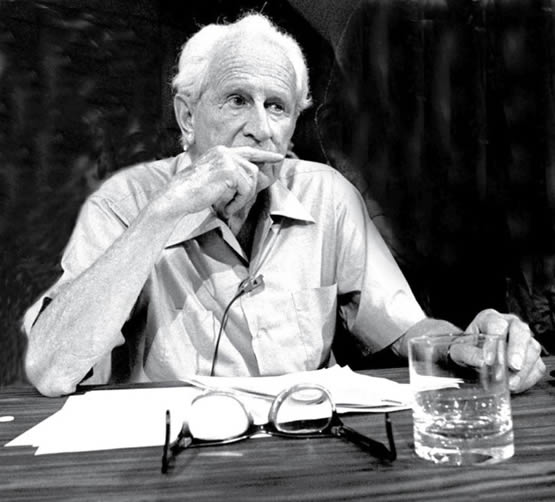

Quanto in qualche misura tuttora Marcuse - è forse il caso di dire - tanto in qualche modo v'è nella mia mente mutatis mutandis McLuhan; ma con lui - perché non ? - Lamettrie, il medico-filosofo "cartesiano" del settecento. La ideologia dell'uomo-macchina si completa, si rimodula: l'uomo è macchina non perché lo sia a prescindere ma per ciò che fa, per ciò che occupa la sua giornata, le sue energie, il suo intelletto...

Ora tutto avviene mutatis mutandis con maggiore sottigliezza, ché un servomeccanismo contiene in sé sino ad esserne preda l'ambizione del controllo. Se le macchine hanno bisogno di dispositivi e programmi di controllo e se siamo noi a progettarli e soprattutto ad attivarli, allora la nostra condizione è assimilata a quella del servomeccanismo; non semplicemente one dimensional man, o uomo-macchina; non semplice alienazione; o se si preferisce un modo per dire in modo meno generico qualcosa come "alienazione".

Ciò che accettiamo noi umanità, in certo senso, è per solito l'essenza di un rifiuto; ovvero noi sappiamo come parlare per secoli di una cosa negandone l'essenza perché essenza tecnica. E l'immagine del servomeccanismo è interessante perché - somma abilità di McLuhan - egli riesce a chiuderci tutti dentro un film (è mia la tesi, nel Crepuscolo dell'uomo di Gutenberg, del carattere cinematografico della teoria dei media) e suggerisce che gli strumenti tecnici fanno retrocedere la libertà verso la linea di ciò che accade. Ma ciò accade perché a noi non può non "star bene" così.

|

| H. Marcuse |

Inizio, per descrivere McLuhan, ricordando la teoria della estensione che è fra le più conosciute del geniale professore canadese e che più o meno suona così: ogni

invenzione tecnica altro non è che la estensione di una parte del nostro corpo; così il libro estende

l’occhio, l’abbigliamento la pelle[1], la ruota il piede

- e il cinema, a sua volta, la ruota[2] -; oppure: il

computer estende il sistema nervoso centrale[3]; ecc. ecc. E di qui dove possiamo in ogni momento rivisitare il mito di Narciso, il nesso (fra l'umano e la sua presunta negazione) è abbastanza chiaro.

Tale è la condizione umana dunque per cui ponendo in uso una

nuova invenzione (un aggeggio, un dispositivo X, un oggetto, uno strumento) ogni volta abbracciamo una parte di noi, in forma "estesa" (e che dire?: esteriore);

e con ciò stesso ne diveniamo servi. Noi abbracciamo per come ne usiamo o

abbracciamo per il fatto stesso in sé che ne usiamo… Ma noi chi?

In realtà oggi che io sia un tipo che scrive e detta comandi a una macchina, o un uomo del data-entry, sono comunque come un dattilografo che fa funzionare la macchina adeguandosi alla sua logica e al suo linguaggio; che la testa e testa e perfeziona i suoi

prodotti ma come lo schiavo egizio portava il suo quantum di pietre per erigere la piramide, comprovandone, da esso confortato, il senso di stabilità; così io mi configuro come un "libero schiavo" (un liberto?) il quale usa della consolle o gira la manopola di una

lavatrice programmata per metterla in azione. Io dunque sono un pretesto, un primo motore, un agente di controllo, per il

funzionamento del sistema e anche debbo fare in un certo modo, seguire certe istruzioni, dunque essere non

semplicemente servo e invece servomeccanismo, perché tutto ... fili liscio, ovvero si svolga secondo le aspettative.

Se vogliamo, la sposa fedele di questa abilità funzionale

è la teoria dell’esser dentro riferita alla rete, per cui «io sono connesso,

dunque sono»; ovvero se non sono dentro sono fuori (la tesi è di Jeremy Rifkin che

spero non ne abbia mai amata la veridicità). Ed è un po' il film di McLuhan, di cui dicevo.

L’alternativa così slitta verso il bucolico o quasi: o faccio

dattilografia (l’uomo è il suo modo di scrivere tanto quanto il suo modo di

leggere, tanto quanto ciò che mangia, ecc.); o me ne resto presso di me, in mezzo ai

fiori i più rigogliosi, immaginando ninfe agresti; o semplicemente da uno scoglio o dall'alto di una rupe mi lascio

rapire lo sguardo: dal cielo, da declivi collinari o dal mare. E mi domando spesso: dov’è la

libertà?

|

| Marshall McLuhan |

Mi piace dunque l’immagine dei servomeccanismi; e direi

che essa fa il paio - per quanto detto or ora - con l’altra, del contenente e del contenuto (: «quando

l’automobile viaggia sui vagoni ferroviari, l’automobile utilizza la ferrovia,

e l’automobile è il ‘contenuto’ della ferrovia come dell’autostrada»[4]. Laddove l’utente nell’intuito

luhaniano è il contenuto di ciò che egli usa. E analogamente: se io accendo la

luce, io sono di contro alle apparenze il contenuto di quella luce). È la

emancipazione del mezzo o dello strumento, che abbiamo imparato ad apprezzare per

l’opera di certa filosofia tedesca contemporanea; per tutte quel 'l'essenza è l'essere del mezzo', di cui Gadamer parla ne Il linguaggio della metafisica).

Già: ma perché dico che mi piace l’immagine dei

servomeccanismi? Perché dice e svela troppo; perché sfiora, accarezza, lusinga il mio

cartesianismo e meglio il mio ineludibile (dati i tempi) post-cartesianismo; inattingibilità

di un’anima sempre presupposta ma molta più macchina di quanto non si creda; laddove

forse l’unico post-cartesianismo praticabile a séguito della celebrata «fine

della modernità» è la mediologia di

McLuhan prima ancora che tante magniloquenti definizioni. Laddove vanamente

la filosofia definisce sé stessa in base a sé stessa.

Siamo dunque - diciamoci pure postmoderni o «più che moderni» ma comunque antropocentrici - macchine che

consentono ad altre macchine di funzionare, laddove la «più che modernità» è scambiata facilmente con la libertà: questo è il succo del discorso. Non saprei decidermi a ritenere che lo siamo per natura, macchine; ma egualmente il povero Lamettrie suppongo ne avrebbe tratto motivo per fare salti di gioia.

Ma vi è l’anima, autentico tormento prearistotelico, si fa per obiettare. E anche qui: il nostro mitico ghiottone medico-filosofo, Lamettrie, precibernetico riconosciuto, avrebbe già ritenuto concluso il discorso. E non ci avrebbe speso - diversamente da Aristotele (de anima, in Opere) la moneta sempre spendibile della teoria dei sensi. E parimenti: parlare a questo punto di post-pensiero o di «filosofia dopo la filosofia», per narrare il nostro tempo che dura da tempo, è forse anche un

po’ il riverbero delle teorie dell’anima ovvero di certo antropocentrismo, che la teoria della essenzialità degli strumenti a suo modo sconfessa.

|

| O. de Lamettrie |

La teoria dei servomeccanismi è fra le tante di

McLuhan; dunque i legami fra l'una e l'altra possono sempre essere delle buone zone di scavo. Ma innanzi tutto: chi era costui, oltre che un genio? In quali termini, in altre parole, associare il genio al male? Ne sarebbe questo il semplice oggetto, non inquinante?

Leggiamo qualcosa assieme, ripassando qualche concetto: «ogni

qual volta usiamo e percepiamo qualsiasi estensione tecnologica di noi stessi,

in realtà l'abbracciamo. Ogni qual volta guardiamo lo schermo televisivo o leggiamo un libro, noi

assorbiamo queste estensioni di noi stessi nel nostro sistema individuale, noi

facciamo l'esperienza di una “chiusura" o di una “traslazione” automatica

della percezione. Non possiamo sfuggire a questo abbraccio costante della

tecnologia a meno di non sfuggire alla stessa tecnologia e di rifugiarci in una

caverna come eremiti. Abbracciando continuamente tutte queste tecnologie, noi

inevitabilmente ci colleghiamo a esse e fungiamo da servomeccanismi. Perciò,

per servircene, dobbiamo servirle come serviremmo degli dei. L'Eschimese è un

servomeccanismo del suo kaiak, il cowboy del suo cavallo, l'uomo d'affari del suo

orologio, il cibernetico, e presto il mondo intero, del suo computer. In altre

parole, alle spoglie appartiene il vincitore. Questo continuo mutamento imposto

all'uomo dalla sua tecnologia lo stimola incessantemente a cercare mezzi per

modificarla. L'uomo

diviene così l'apparato sessuale o riproduttivo del mondo della macchina, come

l'ape lo è del mondo delle piante, che, grazie a lei, possono riprodursi ed evolversi

costantemente in forme più perfezionate. Il mondo della macchina contraccambia

questa devozione dell'uomo ricompensandolo di beni e di servizi e con molti

altri doni. Il rapporto dell'uomo con la macchina è così una vera simbiosi. È stato

sempre così; è soltanto però nell'era elettrica che l'uomo ha l'opportunità di riconoscere

questo matrimonio con la propria tecnologia. La tecnologia è un'estensione

qualitativa di questo secolare rapporto fra l'uomo e la macchina. Il rapporto

dell'uomo del XX secolo con il computer non è molto diverso, per la sua natura,

dal rapporto dell'uomo preistorico con la sua barca o con la ruota, con

l'importante differenza, che tutte le precedenti tecnologie ed estensioni

dell'uomo erano parziali e frammentarie, mentre invece quelle elettriche sono totali e inclusive.

Oggi l'uomo incomincia a indossare il suo cervello al di fuori del suo cranio e

i suoi nervi al di fuori della sua pelle; la nuova tecnologia genera un uomo

nuovo. Una caricatura recente rappresentava un ragazzino che diceva alla madre

perplessa: “Quando sarò grande, farò il computer”. L'umorismo è spesso

profetico»[5].

Mettiamoci

pure, in questa sorta di ripasso la paura della perdita di personalità; ma

diciamone nei giusti termini: forse meglio paura di averne persa come se ve ne

fosse stata veramente. Paura dunque come prova unica…

Proviamo

poi a pensare per connessione all’altro concetto; senza il quale l’edificio

mediologico crollerebbe e cioè che il medium

è il messaggio, ovvero esso è linguaggio (tanto quanto il linguaggio è medium). Ovvero semplificando: mentre

noi siamo assimilati al ruolo di servomeccanismi, avviene una progressiva

regressione della significazione - anche necessariamente di ciò che non è

oggetto - verso l’oggetto. La nostra afasia più combacia con le forme

dell’oggetto più essa si mostra per quello che è. Se insomma lo è il medium, l’oggetto è il messaggio.

E qui

il quadro è preoccupante, per la prima e non per l'ultima volta.

Mi

piace, poi (e se io spero è perché temo), la teoria dei servomeccanismi essenzialmente perché essa squalifica

ciò su cui si regge, in barba all’elogio della tecnologia in sé, che è il fiume

che scorre nelle vene di McLuhan. Soprattutto con riferimento a quel profilo

inquietante per cui dichiara «non difficile mettere i computer nella possibilità

di poter intraprendere una programmazione accuratamente orchestrata della vita

sensoriale di intere popolazioni»[6].

Che

preferisco che mi ricordi i lotofagi dell’Odissea

e non altro, di sperimentale sull’uomo, soprattutto alla luce di quel «intere

popolazioni».

Ma è

vero anche tutt’altro: che la progettazione della sensibilità universale è già

in corso; ma vi è sempre l’errore umano, o il limite umano, a non far funzionare

le cose. E al di là di tutto è la stoltezza delle migliori macchine, a saper donare

la speranza.

Diceva

divertito il mio grande amico Angelo, tecnico e tecnocrate importante, almeno a mio giudizio: il

microprocessore è asino: tarda a capire ...

Ma

alle volte, io mi dico, temo che possa trattarsi di cani impazziti, che

tradiscono il loro padrone.

[1] McLuhan, Gli

strumenti del comunicare (trad. it. di Understanding Media), Milano

1995, pp. 129 e ss.

[2] Ivi, p. 195.

[3] Non

è che i sensi determinino la tecnologia ma la tecnologia attraverso i sensi

risulta essere decisiva, più - per fare riferimento alla interpretazione di

Innis - che l’economia, o la cultura. La questione insomma è quella finale: è

la tecnologia a decidere, alla fin fine?; cui Innis, per restare al suo

insegnamento, dové dare presumibilmente risposta affermativa.

[4] McLuhan, Dall’occhio all’orecchio,

trad. it., Roma 1986, p. 91.

[5] Sono le pagine 63 e 64 di quella sua intervista di oltre

vent’anni fa, intitolata Dall’occhio

all’orecchio.

[6] Dall’occhio all’orecchio, p. 63.

Nessun commento:

Posta un commento